区議団ニュース 2025年04・05月号

物価高騰から

区民のくらしを守れ

1年前には5キロ2,000円前後だった米の価格が約4,000円と2倍です。実質賃金が下がり、年金も目減りする、消費税の増税、医療・介護などの負担増が繰り返された中で、食料品や光熱費の物価高騰が暮らしを直撃しています。低所得世帯ほど負担は重く、格差が広がっています。区は、住民のくらしを守るために力を尽くす必要があります。

家賃補助、エアコン設置補助、

子どもの貧困対策などくらしの負担軽減を

新年度予算は、消費税や名目賃金の上昇で税収が増え、一般会計は過去最大の3,996 億円になりました。保育施設への経営支援、補聴器購入費助成の対象拡充、せたがやPayによる支援など評価すべき事業の拡大はありますが、くらしを守ることを正面に据えた施策の更なる推進が必要です。

日本共産党は、生活保護利用者など低所得者へのエアコン買い替えの支援、国保料の減額、家賃補助など、くらしを守り、格差を是正するよう求めました。また、これまで住民税非課税世帯としてきた給付金などの支援の対象を広げることも求めました。

子どもへの支援は、他自治体でも修学旅行費、学用品費など拡充されています。教育費無償の立場で支援を広げることを求めました。

施設使用料引き上げに反対

世田谷区は光熱費の値上がりなどを理由に、公共施設の使用料を最大3割値上げする改定を5年ぶりに行いました。日本共産党は、区民生活が苦しい中で負担増をすべきではない、住民活動の推進に逆行すると、すべての値上げ条例に反対しました。

公共施設は区民の自治活動や学習の場として誰もが利用する区民の共有財産です。運営費は基本的に税金から出すべきで「受益者負担」だと利用者に負担を負わす考え方そのものを改めるべきです。

新年度予算で実現しました

- 区独自教員の配置による教育の質の向上

小学校を対象に、「学級経営支援教員」配置。教科担任制を担う専任の区費講師を加配 - せたがやPay

物価高騰対策実施。スタンプラリー事業の実施 - 在宅避難(マンション防災)の推進

共助を促す災害対策備品を供与。1棟あたり最大30万円、1,000棟程度のマンションに活用 - 住まいの防犯対策サポート事業(個人宅)

録画機能付きインターホン、監視カメラ、飛散防止用のガラスシートなど、4万円を上限に補助 - せたがや若者フェアスタート事業(児童養護施設退所者等支援事業)

医療費支援。家賃補助拡充。賃貸住宅保証料補助。資格等取得支援の拡充。上限30万円まで高等学校卒業程度認定試験補助。対象者の拡充 - 保育施設への経営支援

- 補聴器購入費助成の対象拡充

- 福祉人材の確保・育成・定着支援事業

研修受講料の助成。電動アシスト自転車等購入費用助成 - パートナーシップ10周年

- せたがや未来の平和館開館10周年

せたがや未来の平和館開館10 周年記念事業

「原爆の絵」のパネル展示を求めました

区では、2025年が戦後80年、核兵器の廃絶と世界に平和の輪を広げていくことを誓う世田谷区の「平和都市宣言」から40年、世田谷公園内にある、せたがや未来の平和館10周年という節目を契機に、記念事業を行います。

事業の一つとして、広島市立基町高等学校の生徒による、被爆証言を聞いて絵に描く「原爆の絵」の取り組みをモデルとした演劇「あの夏の絵」の上演が予定されています。

区議団は上演に合わせて「原爆の絵」のパネル展示の実施を求め、上演会場のロビーや、記念シンポジウムでのパネル展示がされることになりました。

また、区議団は今年度限りの記念事業として終わらせずに、来年度以降も取り組むよう求めました。区は「せたがや未来の平和館を多くの方に広く知っていただくとともに…未来を担う若者に向けてのイベントや、地域や大学との協働事業などを積極的にすすめてまいりたい」と答弁しました。

深刻な避難生活でのトイレ問題

災害時に「トイレカー」借用の協定締結へ

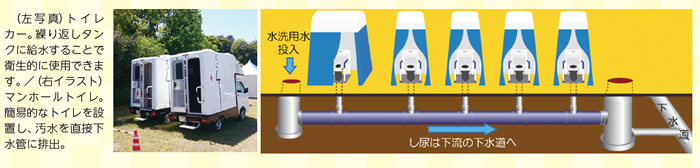

災害時に避難所等でのトイレの衛生環境の悪化により、エコノミー症候群など健康障害を引き起こす事が指摘されており、災害時のトイレ対策の充実が必要です。

避難所となる全ての区立小・中学校等でマンホールトイレを整備し、下水道本管の耐震化をすすめましたが、本管に接続する支管が破損すると使えなくなります。

区議団は、避難所のトイレが使えない状況でも衛生的に利用でき、他自治体への被災地支援としても有効なトイレトレーラー等の導入を求めました。

区は3月25日、トイレカー等を所有する会社と協定を締結し、災害時に避難所などでトイレが使えなくなった場合にトイレカー数台のほか、多数の仮設トイレをレンタルすることを発表しました。

埼玉の道路陥没事故を教訓に インフラ点検を急げ

埼玉県八潮市の道路陥没事故は、インフラの老朽化がもたらす危険を衝撃的に見せつけました。下水道の腐食などで、地中の土が流れ出して空洞ができ、陥没事故につながります。

数年前に区内でも小規模ながら道路の陥没がありました。水道管の破損により、道路に1m程度の穴が空きました。地面の下の目に見えない水道管や空洞の状況がどうなっているのか、大規模な水道管の場所に限らず調査・点検を求めました。区は「今年度から主要な区道の路面下空洞調査を行っているが、令和7 年度には調査が完了する予定」と答弁しました。

子どもの貧困対策

制服・補助教材・修学旅行の無償化を

区が行なった子どもの生活実態調査により、コロナ前と比べ収入が減った母親の割合は、一般層では約1割であるのに対し、生活困難層では3割弱と、生活困難層ほどコロナ前より収入が減っている状況が明らかになりました。

貧困と格差が広がる中、教育格差の拡大も叫ばれており、子どもの教育の機会を担保するためにも、教育の無償化のいっそうの推進が必要です。

区議団は、保護者の負担感が大きい制服やリコーダー・裁縫道具などの補助教材、修学旅行の無償化の実現を求めました。

区は「教育所管と区長部局が連携し国の動向も見て検討する」と答弁しました。

高齢者の居場所づくり

ふじみ荘利用者、地域住民の声を生かせ

世田谷区は令和2年度より、高齢者の社会的孤立の防止や健康寿命の延伸、閉じこもり防止やフレイル(加齢に伴う筋力や心身の活力低下)防止の促進を目的に「高齢者の地域参加促進施策」を立ち上げ取り組みをすすめています。

施策の一つである高齢者の居場所づくりについては、烏山地域の「まちの縁がわぶんぶくテラマチ」のほか、世田谷、北沢、砧の各地域でモデル事業が行われており、残る玉川地域は令和8年度から実施予定とされています。

令和5年度の利用者は4地域で約12,000人。しかし、上用賀にあった区立老人休養ホーム「ふじみ荘」には、年間38,000人の利用があったことを考えると、遠く及ばないのが現状です。

ふじみ荘廃止から4年。跡地にできる玉川地域の新たな高齢者の居場所事業を進める際は、先行している他地域での取り組みも踏まえ、ふじみ荘利用者、地域住民の声をききながらすすめる事を求めました。

区は「高齢者施設内設置という点を踏まえながら…開設後においてもアンケートや現場における利用者の声を大切にしながら対応していく」と答弁しました。

高すぎる火葬料 受益者負担の考えを改めよ

東京23区内には、世田谷区を含む5つの区で運営している臨海斎場と都立瑞江(みずえ)葬儀所の2ヶ所の公営火葬場及び7ヶ所の民営火葬場がありますが、そのうち運営事業者が同じである6ヶ所の民営火葬場では、59,000円だった火葬料が、2021年以降の相次ぐ引き上げで、現在は9万円にもなっています。

また、都立瑞江葬儀所は、2002年に7,200円だった火葬料が現在は59,600円。20年間で8倍もの引き上げで、利用者の大きな負担となっています(臨海斎場は世田谷区民の場合44,000 円)。東京都が、運営コストに見合った料金設定という受益者負担の考え方に立ち、料金を引き上げてきたことが、民間事業者のさらなる値上げをもたらしたとも言えます。

一方、町田市など5つの自治体が運営する南多摩斎場では、地元市民の火葬料金が無料となっています。

区議団は、火葬場は区民にとって不可欠な公共的な施設であり、公共施設の維持管理は、公衆衛生や住民福祉の増進の観点から、自治体が税金によって賄い、無料にするべきと考える。行政が運営する新規火葬場建設を求める陳情が趣旨採択されたが、新規火葬場においても臨海斎場においても、料金設定は受益者負担の考えではなく、誰もがお金の心配なく故人を安心して見送ることができるものにしていく事を求めました。

人権・暮らしに

寄り添う政策

共産党の提案で実現しました!

子どもの権利があたりまえに保障されるまちを

「世田谷区子ども条例」が改定され「世田谷区子どもの権利条例」となりました。

子どもの権利を明記し、子どもの権利があたりまえに保障されるまちを文化として築くことを目的に、子ども自身が条例作りに参加しながら改定作業が進められてきました。昨年の区議会では、自民党などから「権利と義務はセット、義務を明記せよ」「権利ばかり主張する子どもが出る」などの否定的な意見が出ましたが、日本共産党はこうした意見に「子どもの権利は全ての子どもが無条件に持っているもので、いかなる条件も伴わない」と批判し、条例の意義を擁護しました。今回の議会では、自民党も「大人自身が子どもの権利を理解することが重要」と賛成意見を述べるなど、否定的な意見は影を潜め全会一致での条例改定となりました。

新年度予算では、子どもの権利を擁護する「子どもの権利委員会」の設置や、子どもの権利の普及啓発プロジェクト、子ども・若者が参加し、区政課題などに取り組む「ユースカウンシル事業」などがスタートします。

補聴器購入費助成対象広がる

中等度難聴者のための補聴器購入費助成事業の対象者が拡大されます。

令和6年4月から12月までに区に問い合せのあった助成希望者(約650人)のうち、およそ4割(約270人)が課税世帯のため対象外。そのうち130人は本人非課税。対象を広げてほしいとの声があがっていました。

これを受けて、住民税非課税世帯から、住民税非課税の者へと対象が広がります。

配偶者は課税されているが、自分は非課税の場合や、子どもと同居で世帯としては課税されているが、自分は非課税、といった方が新たに対象となります。

さらに助成を受けてから5年以上経過して、補聴器を買い替えた場合にも再交付されることになりました。

他の自治体では、住民税課税の方にも対象を広げているところもあり、さらに拡充を求める声を広げていきましょう。

私立保育園のゼロ歳児欠員に対する運営費補助実現

私立保育園では、4月以降ゼロ歳児の定員枠に欠員があります。半年ほどで欠員は埋まり、年度途中でも入園できることは本来あるべき姿ですが、一人あたり月額約30 万円の収入減となり、経営が圧迫されています。昨年、運営費補助を求める陳情が、全会一致で趣旨採択されました。この声が実り、新年度より保育園運営費補助が実現します。